※こちらは短編小説です。これまでのブログ記事で投稿してきているような、仏教哲学を語る文章を、AI技術の力を借りつつ小説風にアレンジしてみました。

あらすじ

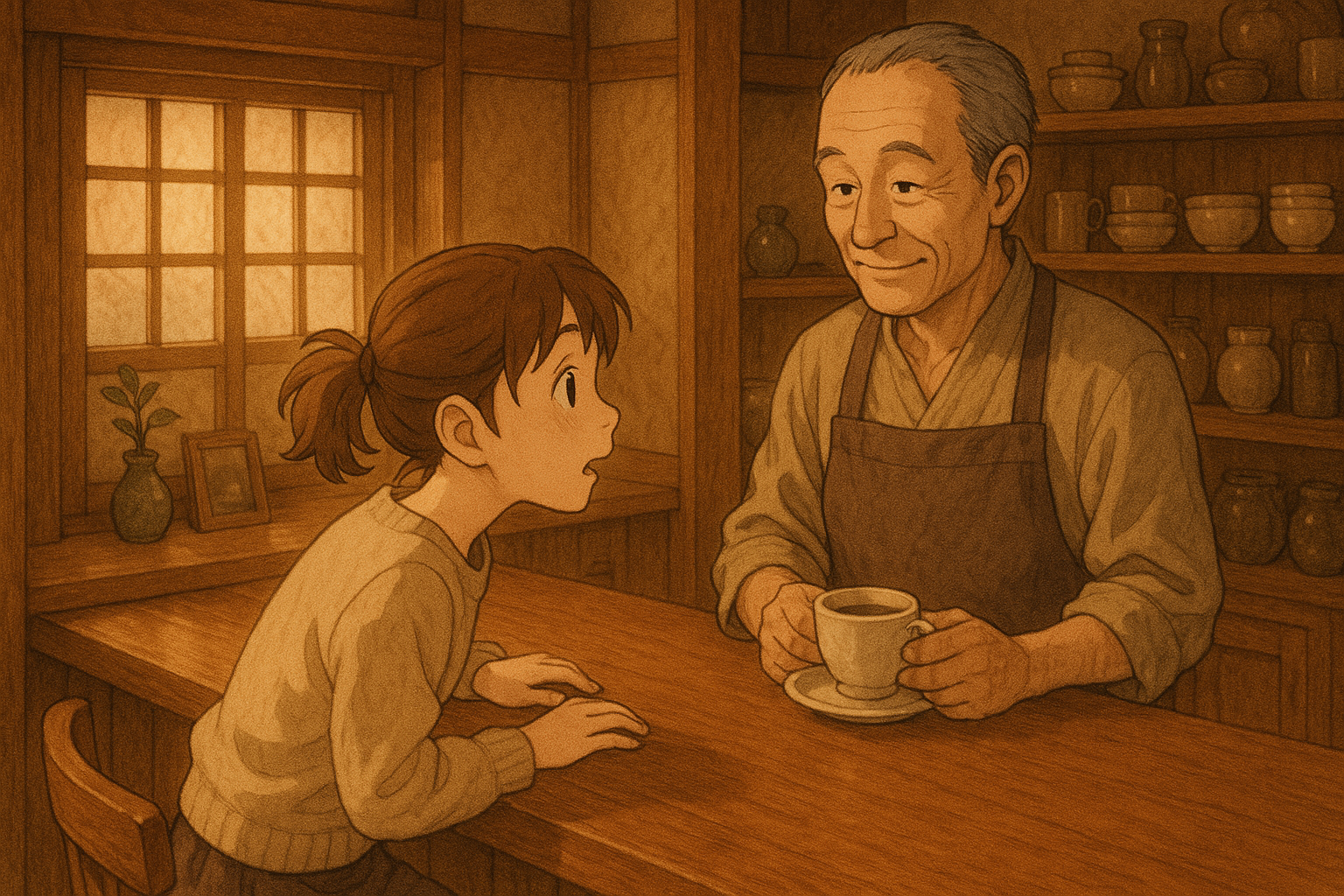

京都の大学に通う好奇心旺盛な「しのぶ」は、大学からの帰り道にある「町屋カフェ—唯識—」の常連だ。マスターは仏教哲学「唯識」に精通した人物で、しのぶのどんな問いにも穏やかに答えてくれる。そのやりとりが楽しくて、彼女はすっかりこのカフェに通うのが日課に。閉店30分前、客が減って静かな時間が訪れる頃が、しのぶにとってマスターとじっくり話せるベストタイミングだ。今日もその時間を狙って、カフェの扉をくぐる。

—

京都の夕暮れが町並みをオレンジに染める頃、しのぶは友達と大学の教室で盛り上がっていた。話題は京都の心霊スポット。「ここは出るらしいよ」「こんな体験談聞いたことある!」なんて話が飛び交う中、しのぶはふと首をかしげた。「そんなこと、あるのかな?」心霊スポットの噂に半信半疑になりながら、彼女の頭に浮かんだのは、「仏教思想、特に唯識でこれって解明できるのかな?」という疑問だった。気づけば、足は自然と町屋カフェ—唯識—に向かっていた。

店内に入ると、いつもの木のぬくもりとコーヒーの香りが彼女を迎えた。カウンターではマスターが静かにカップを磨いていて、客はほとんどいない。しのぶはいつもの席に腰を下ろし、早速切り出した。

「ねえ、マスター。仏教って輪廻とか前世とかの話が出てくるじゃないですか。やっぱり幽霊の存在も認めたりしてるんですか? 唯識の視点で言うと、幽霊って『いる』って言えるんですか?」

マスターは相変わらずの好奇心旺盛ぶりに頬を緩ませ、穏やかに答えた。「唯識の視点で考えるなら、まずその問いかけそのものを変える必要があるね。」

しのぶは目を丸くした。「問いかけそのものを変える? どういうことですか?」

マスターはコーヒーを淹れながら、ゆっくりと続けた。「『いるのかいないのか』を考えるんじゃなくて、『なぜ見えたり聞こえたりするのか』を考えるってことだよ。心霊体験って、世界中でいろんな人が語ってるよね。国や文化を超えてそういう話があるってことは、多くの人が実際に『体験』してるって事実がある。その『体験』の原因を唯識で探るのは、いい試みだと思うよ。」

しのぶは目を輝かせて身を乗り出した。「ぜひ聞きたいです!」

マスターはカップをカウンターに置き、静かに話し始めた。「いわゆる『心霊体験』って、その人の認識だよね。唯識ではそれを『識』って呼ぶ。人間の心を、認識って働きで解明してるんだ。でも、その認識の理解の仕方が独特でね。普通は、心の外に客観的な世界があって、それを心が捉えてるって考えるでしょ?」

しのぶはうなずいた。「うん、コップがそこにあって、私がそれを見てる、みたいな。」

「そうそう。でも唯識は、『ただ識のみ』って言葉にあるように、心と離れた外界を抜きにして、『見る』も『聞く』も『触れる』も成り立つって言うんだ。どういうことかっていうと、心が自分でその対象を作り出して、それを自分で捉えてるって構造なんだよ。」

しのぶは首をかしげた。「自分で作るって、どういうことですか?」

マスターは微笑んで説明を続けた。「その心が作り出す対象を『相分』って呼ぶ。そして、その相分を捉える働きを『見分』って言うんだ。たとえば、目の前に見えてるこのコップは、心の外にあるんじゃなくて、君の心が作り出した相分なんだよ。風の音や水の音も、外に『音』があるんじゃなくて、君の心が生み出した相分なんだ。」

しのぶはコップを手に持ってじっと見つめた。「え、でも…これって私が作ってるってこと? なんか変な感じがします。」

「一見突飛に思えるよね。でも、そんなに無理な話じゃないよ。たとえば、君の生活にある『家』とか『お金』とか『服』って、『住む』『稼ぐ』『着る』って習慣や文化から生まれてるだろ? 水を飲む習慣がなければ、この筒形は『コップ』にならない。文字を書く文化がなければ、ペンだって存在しない。そういう習慣や文化が、君の心に根付いてるから、いろんな相分が生まれてくるんだ。」

しのぶは少し考えて、ぽつりと言った。「それって、記憶のこと?」

マスターは頷いた。「記憶とも言えるけど、ただ脳にインプットされる情報じゃない。経験の力そのものが、意識より深いところに刻み込まれてるんだ。唯識では、その深層の心を『阿頼耶識』って呼ぶよ。表層の意識に対して、深層の阿頼耶識。もっと細かく分けると八識になるけど、今はこれで十分だ。」

しのぶは目を輝かせた。「深層の心…!」

「そう。阿頼耶識には、過去の経験が力ごと刻まれてて、それが潜在的な力として残ってる。それを『種子』って言うんだ。僕には僕の、君には君の阿頼耶識に、無数の種子が蓄積されてる。それが相分と見分を生み出す力になってるから、外界がなくても識の働きが現れるんだよ。」

しのぶは急に立ち上がって、ちょっと疑うように言った。「でもさ、私の目の前のマスターも私が作ってるって言うなら変じゃないですか? 自分で作ったマスターから唯識を教わってるって、おかしくない?」

マスターは笑いながら手を振った。「鋭い指摘だね。確かに、種子だけじゃ経験は成り立たない。今、君が僕から話を聞いてるって経験は、君の種子だけじゃなくて、僕の識の働きの影響を受けてるってことだ。」

しのぶは首をかしげた。「影響?」

「唯識の『識』って、自分だけのものじゃないんだ。僕には僕の、君には君の阿頼耶識がある。それぞれの識が関わり合ってるから、経験が豊かになる。僕が今こうやって話してるのは、僕の識の働きだよ。君はそれを縁として受けて、『唯識を語るマスター』って相分を作ってる。僕がどんなマスターに見えてるかは、君の心次第だ。逆に、君がどんなしのぶに見えてるかも、僕には確かめようがないけどね。」

しのぶはクスッと笑って、「マスターはどんな私を見てるんだろう。変な相分にしないでくださいね。」

マスターはニヤッと笑った。「努力はするよ。面白い子だなとは思ってるけど。」

「なんですかそれ!」しのぶが軽く突っ込むと、マスターはコーヒーを一口飲んで話をまとめた。「じゃあ、ここまでを整理すると、私たちの認識—つまり経験は、自分で作り出した相分と見分で成り立ってる。それを可能にしてるのは、阿頼耶識の種子と、他者からの縁の影響だ。ここまではいいかな?」

しのぶはうなずいた。「はい!」

「じゃあ、幽霊の話に戻るよ。多くの人が『幽霊の姿や声』を見たり聞いたりするって、どうしてだろうね?」

しのぶはピンときたように言った。「そうか! 幽霊って私が作った相分なんだ。」

「その通り。そこで、どうしてそんな相分が現れるのかを考えると面白いよ。実は、唯識の文献で幽霊を直接解明してる記述は、僕の知る限りない。だから、これは僕が唯識を学んだ上での個人的な考察なんだけどね。」

しのぶは身を乗り出した。「どんな考察ですか?」

「たとえば、殺人事件が起きた場所って、心霊スポットになりやすいよね。そこでは、誰かが強烈な苦しみや憎しみを抱いて亡くなった。その経験の力が確かにあったわけだ。それは他人の識の働きって言える。それが縁になって、私たちに影響する可能性はあるんだ。」

しのぶは少し考え込んで、「でも、時間が経ってるのに影響するんですか?」と尋ねた。

「いい質問だよ。君がその現場に行くってことは、その縁に近づくってことだ。時間は隔たってるけど、縁の力は残ってる。たとえば、悲惨な出来事が起きた場所に行くと、その影響が君の心に届くって考えられるよ。」

しのぶはさらに尋ねた。「でも、私の心だけで幽霊が現れるんですか?」

「それには、君の阿頼耶識の種子も大事だ。たとえば、怖い話に共鳴しやすい種子を持ってるとかね。そういう種子がある人が、その縁に触れた時、相分に『何か』が現れる。誰もが幽霊を見るわけじゃないのは、種子が一人一人違うから。でも、たくさんの人が体験するのは、同じ縁に触れるからだよ。」

しのぶは目を輝かせて言った。「なるほど! マスターも私の相分だって考えたら、納得できるかも…。ところで、マスターは幽霊じゃないですよね?」

マスターは笑いながら肩をすくめた。「さあ、どうだろうね?」

しのぶは笑って、「今日も面白かったです。友達と心霊スポットの話で盛り上がっても、こんな深い話はできないから。私、物事を突き詰めて考えるのが好きなんです。『私』って何だろう、『心』って何だろうって、よく考えるし、悩んだりもする。でも、周りに言っても共感してもらえなくて、『変わり者』って言われるんです。私ってそんなに変ですか?」

マスターはカップを置いて優しく言った。「君が『変わり者』なら、僕はもう『変人』だよ。」

「マスターはいいんですよ。」しのぶが即答すると、マスターは「どうして?」と聞き返した。

「だって、マスターは『いかにも』って感じがするから。」

「なんだそれ!」マスターが笑いながら突っ込むと、しのぶも笑った。マスターは少し真面目な顔になって続けた。「でもさ、そうやって突き詰めて知りたいって気持ちは、誰もが潜在的には持ってると思うよ。それが表に出るかは、縁次第なのかもしれないね。」

しのぶはピンときた。「そうか、一人一人の阿頼耶識にどんな種子があるか分からないから!」

「その通り!」マスターが頷くと、しのぶは満足げに手をひらひらさせて席を立った。

外に出ると、夜の京都の風景が広がっていた。まだ肌寒い風、遠くの車の音…。「あれもこれも、私の相分なのか。」そんなことを思いながら、しのぶは学びの余韻に浸って家路についた。