※こちらは短編小説です。これまでのブログ記事で投稿してきているような、仏教哲学を語る文章を、AI技術の力を借りつつ小説風にアレンジしてみました。

あらすじ

京都の大学に通う好奇心旺盛な「しのぶ」は、大学からの帰り道で偶然見つけた「町屋カフェ—唯識—」に足を踏み入れる。そこは、仏教哲学「唯識」に精通したマスターが営むカフェ。初めて訪れたその場所で、しのぶは「唯識」という言葉に興味を抱き、マスターとの対話が始まる。彼女の新たな学びの旅が、ここから幕を開ける。

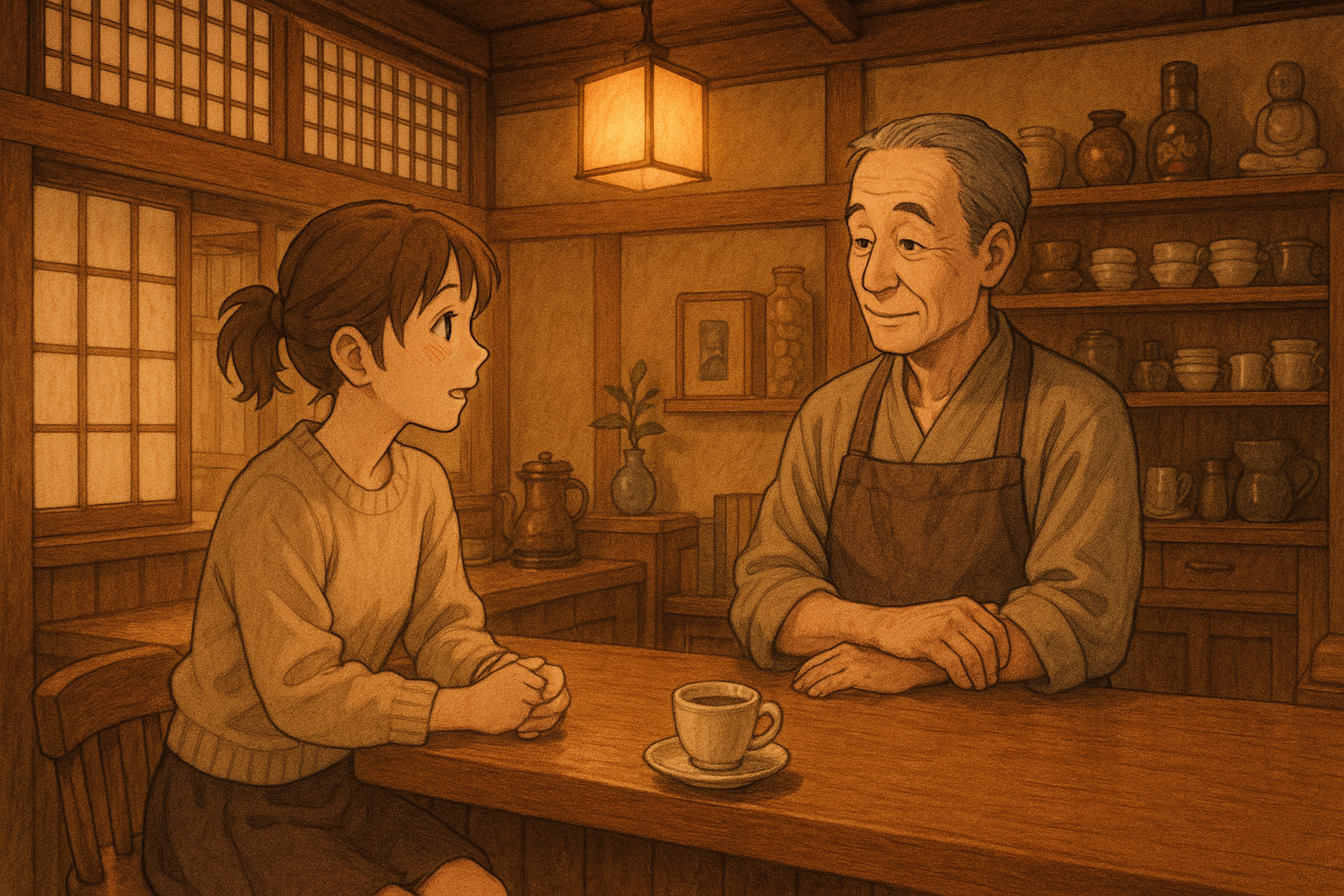

京都の町並みが夕日に染まる頃、大学での講義を終えたしのぶは、いつもの帰り道を歩いていた。ふと視線を上げると、古びた木造の町屋が目に留まった。看板には「町屋カフェ—唯識(ゆいしき)—」と書かれている。どこか懐かしく、穏やかな雰囲気を漂わせるそのカフェに、しのぶは吸い寄せられるように足を踏み入れた。

店内は静寂に包まれ、客はしのぶ以外に誰もいなかった。カウンターの向こうでは、50歳を過ぎたくらいのマスターが、丁寧にコーヒーの準備を進めている。木のぬくもりとコーヒーの香りが混じり合い、不思議な心地よさをしのぶに与えた。

「いらっしゃいませ。何にいたしましょう?」

マスターの声は穏やかで、どこか温かみがあった。

「コーヒーを一杯お願いします」としのぶは注文し、ふと看板の文字が気になって尋ねた。「あの、この『唯識』というのは、どういう意味なのですか?」

マスターはにっこりと微笑み、コーヒーを淹れながら答えた。「その質問をしてくれたのは君が初めてだ。『唯識』というのは、仏教の思想から来ている言葉で、とても奥深い哲学が込められているんだよ。」

しのぶは目を輝かせて身を乗り出した。「仏教の思想ですか? 私、大学で哲学の講義を取ってるんですけど、『唯識』って初めて聞きました。どんな考え方なんですか?」

マスターはカップにコーヒーを注ぎながら、ゆっくりと話し始めた。「『唯識』は、仏教が示す一つの世界観のことだと思っていい。簡単に言うと、唯識を学ぶということは、自分の持っている世界観を変えてゆくことを意味するんだ。だからこの内容を勉強する時に大事なのは、『今、自分はどんな世界観を持って生きているのか』ということを自覚することなんだよ。」

しのぶは首をかしげて、少し考え込んだ。「私の世界観かあ…私、そんな大それたものなんて持ってないかも知れないです。」

マスターは優しく頷いて、「『世界観』なんて聞くと、いかにも大それた深い思想みたいな響きを感じるかも知れないけれど、実は誰でも持っているものなんだ。だって、『世界をどのように観ているのか』というのが世界観なんだから。誰だってこの世界を生きている以上、何らかの『向き合い方』というものを持っているはずだよね。」

しのぶは目を丸くして、「確かに…じゃあ、私の世界観って…うーん」と少し言葉に詰まった。

「うん、なかなか言語化するって難しいよね。これはよく思考を働かせないとなかなか自覚できないことだと思う。何せ、それは僕らの思考の『前提』になっているものだから。『それを前提に、思考を働かせる』そうしてしまうと、その『前提』は思考の対象外になってしまうよね。」

しのぶは首を振って、「確かにそうですね。普段、そんなこと考えたこともなかったです。」と呟いた。

マスターはコーヒーをカウンターに置き、穏やかに続けた。「いつから今の自分の世界観を『前提』に置いていたのかは、きっと誰も覚えていない。だけど、知らず知らずに何らかの世界観が確かに自分には備わっている。生まれつきかも知れないし、家族や社会から植え付けられたのかも知れない。ともかくそうして備わった世界観が、僕らのすべての思考の前提となって、その思考を支配しているとも言えるんだ。」

しのぶは少し目を伏せて、「そう考えると、なんだかちょっと怖いですね。世界観って…知らない間にそんなに影響されてるなんて。」と呟いた。

「そうだね。実はその、今自分が持っている世界観を知る手掛かりも、唯識という教えは示してくれているんだ。」マスターはカップを手に持つと、優しく微笑んだ。「そこでこの唯識の『識』の意味なんだけど、今は『意識』のことだと考えてくれていい。この『意識』の働きを唯識では一言で『分別』と言われる。」

しのぶはピンときたように、「分別って、あの『分別のある人』みたいに言われる分別ですか?」と尋ねた。

「うん、その分別だね。ところで君は『分別のある人』ってどんな人のことだと思う?」

しのぶは少し考えて、「そうですね…場をわきまえているというか、正しく判断できる人、というような意味でしょうか。」

「そんな感じだよね。たまに『大人の会話』として『お前も分別が付いてきたな』なんて言う場合もある。こんな言い方をするとちょっと含みが出てくるよね。」

しのぶは首を振って、「確かに、なんていうか、社会や組織の暗黙のルールをわきまえて、素直に従っている人っていうニュアンスがありますよね。それだと、なんだか他人や組織の言いなりになってるみたいな感じがします。」と少し眉を下げた。

マスターは目を細めて、「そうだよね。大人になるということは、良くも悪くも『分別』がつくようになっていく。そういうところがあるのかも知れない。一方、子供の頃は『分別がつかない』って言われる。これも、たいていは困った子供って意味合いで言うんだけど、分別がないことってある意味、純粋な側面もあるんじゃないかな。」

しのぶは目を輝かせて、「確かに、子供は純粋ですよね。ちっちゃい子供を見ると、『私もあんな純粋なこともあったな…』なんてしみじみ思ってしまいます。」

マスターはクスッと笑って、「そ、そうなのか。そう思う年齢には、まだちょっと早いような気もするけれど…それも程度の差ってところなのかな。だけど考えてみると、幼い頃、まだ『お金』っていう分別のなかった頃が僕たちにもあったわけだよね。」

しのぶは目を丸くして、「今ではそんな世界、考えられないですよね。『お金』って何?美味しいの?みたいな、どんなにピュアなのって思っちゃいます。」と笑った。

「本当にね。だけどいつからか僕たちは持ってしまったんだよね、幸か不幸か、『お金』という分別を。もうそれからずっと『お金』に支配されてる…そうも言えるかも知れないよね。」

しのぶは少し考え込んで、「そうかあ、お金という分別のある世界が、そこから始まったってことか…。あ、もしかしてそういうのが世界観ってことですか?」とピンときたように身を乗り出した。

マスターは目を細めて頷いた。「よく気づいたね。分別の積み重ねで、僕たちは実に根深い世界観を作っている。これは、お金に限らないよね。他にどんな分別が、僕たちの世界観を作っているだろう?」

しのぶは少し考えて、「そうですね…お金が特に強烈な気がしますけれど。『家族』とか『友達』とかもそうですか?」と尋ねた。

「まさしくそうだね。きっと幼子はまず、『お父さん』『お母さん』と『それ以外の人』っていう分別をどこかで持つんだろうね。だから、どれだけ周りに人がいても、お父さんやお母さんを見失うと子供は泣き出す。それだけ明確に分別をつけている証拠だ。それが『家族』という分別だね。」

しのぶは首を振って、「そうですよね。私も街中で友達の顔を見たら、その瞬間に『友達』と『他人』っていう分別をその大勢の人の中でつけているんですよね。」と共感した。

「そういうことだね。これらはほんの一部の例であって、無数と言っていいぐらいの『分別』が僕たちには根付いている。その多くはきっと、親や家族や社会から植え付けられたと言えるかも知れない。だけど一つ、生まれつき持っている『分別』というのがあるんだ。」

しのぶは目を輝かせて、「え、生まれたての赤ちゃんでもですか?」と身を乗り出した。

「そう、生まれつきだからね。何だか分かる?」

しのぶは首をかしげて、「うーん、想像もつかないなあ…」と少し困った顔をした。

マスターは穏やかに続けた。「それは『自分』っていう分別だ。と言ってももちろん、そんな風に言語化できているわけではないよ。だけど、いわゆる『自我意識』などと言われるような『自我』つまり『自分』という分別はすでにあるって言えるんだ。だから生まれつき赤ちゃんはそんな『自分』を守ろうとする行動をする。」

しのぶはピンときたように、「そうですよね。お母さんにしがみついて、引き離そうとしたら泣き出したりするのも。『自分』って存在を必死に守ろうとしているわけですね。」と頷いた。

「そういうことだね。赤ちゃんの心には、自分を守るように働いてゆく傾向が明らかにある。ということは『自分』とそれ以外の存在という分別をすでに付けているって言えるんだ。そしてこの『自分』と『世界』という分別。これが人間にとって一番根本的な分別だと言える。」

しのぶは目を丸くして、「なるほど、何だか深いですね…」と呟いた。

マスターはコーヒーを一口飲んで、「さて、話を整理すると、『自分』と『世界』という分別が根本的に働いていて、その上でこの世界に対して『お金』とか『家族』とか『友達』とか『敵だ』『味方だ』とか『勝ち組だ』『負け組だ』とか色々な分別を働かせて、その結果見ているのが、今、僕たちが見ている世界というわけなんだ。逆に言えば、そういう分別を持っていなければ、今の世界は全く違った姿になっているはずだよ。」

しのぶは首を振って、「そうでしょうね。『お金?何それ美味しいの?』って『お金』の分別が無いだけで、きっと全然違う世界なのでしょうね。」と少し笑った。

「どんな世界なのか、本当に想像つかないよね。もう僕たちは分別を持ってしまったから、なかった頃に戻るのはきっと難しいよね。さて、ここでよく知っておいて欲しいのは、分別すること自体が、悪いとか間違っているということではないんだ。これは『意識』が働く以上は必然的に伴う物だから、そんな分別を抜きに心が動くというわけにはいかないんだ。」

しのぶは頷いて、「確かにそうですよね。分別しないと、何も認識できないですもんね。」と共感した。

マスターは優しく続けた。「問題はね、分別によって作った世界を生きていながら、その『分別による世界を作っているという』自覚が無いことなんだ。」

しのぶは目を輝かせて、「…!確かに、今、マスターに言われるまで、この世界がそんな分別で作った世界だなんて思っていなかったです。」と驚いた。

「そうだよね。分別による世界を自ら作っておりながら、その自覚がない。そうすると、一体どんな世界観になるのだろう。」

しのぶは少し考え込んで、「どんな世界観かと言われても、『もともとこんな世界だ』ぐらいしか…」と首をかしげた。

「そう、そうなんだよ。『元来、こういう世界が存在するんだ』この世界観だよね。ということは、自分の意識の働きや分別の作用とは関係なく、客観的にこんな世界が存在する、そんな世界観になるんだ。さっき、一番根本的な分別として、『自分』と『世界』との分別っていう話をしたよね。」

しのぶは首を振って、「はい、覚えてます。」と頷いた。

「だけど、そんな分別の自覚がなければ、『自分』と『世界』は、もともと別個独立して、それぞれが実体を持って存在する。こういう世界観になるんだ。つまりは、『自分』と『世界』との対立構造がここに成り立つ。そして実にこの『自分』と『世界』が対立構造をなす、そういう世界観を前提として、あらゆる思考は動いてゆく。」

しのぶは少し目を伏せて、「『自分』と『世界』の対立構造…なんか、色々な衝突が起きてしまいそうですね。」と呟いた。

「鋭いね。衝突や摩擦が、日常的に起きている、そういう実感はあるんじゃないかな。」

しのぶは少し遠くを見るようにして、「そうですよね。辛いことが続いたりすると、まるで世界中が敵みたいに思い詰めたりしたこともあります。自分は、この世界の被害者だみたいな…。」と声を小さくした。

マスターは優しく頷いて、「それは…よほど辛いことがあったんだね。だけど、一度や二度、いや人によっては何度も、そんな、世界そのものに敵意を感じるような感覚に陥ることはあると思う。そこまでいかなくても、世界の中で、『あれは敵だ』『あれは味方だ』というような実体をそれぞれ見てしまう。これも本当はそういう分別を私たちがしているのだけど、やっぱりそういう自覚が無いから、『敵』という実体があり、『味方』という実体があるように思う。他にも『お金』という実体、『会社』という実体、『家族』という実体、いずれも分別で作られた存在なのだけれども、そういう意識の営みから離れた、『独立した実体』として、自分に迫ってくるんだ。」

しのぶは少し眉を下げて、「そう考えると、すごく窮屈な世界を生きているような感じがします。」と呟いた。

「そうだよね。そうして迫ってくる実体に、至る所で私たちの心は縛られてしまっている。つまり、思考が縛られてしまうんだ。そうでなければ、もっと広い視野を持てたはずなのに、もっと自由に心は働けたはずなのに、それが極めて狭く限定されてしまっている。君の言った『窮屈』はまさにそういう心の束縛だね。」

しのぶは目を丸くして、「本当にそうですね。自覚もなしに、こんなにも世界を歪めて見ていたんだな…」と驚いた。

マスターは穏やかに微笑んで、「そこに気づくことが、唯識を学ぶ第一歩だと言ってもいいわけだね。そのために唯識の教えは、この『ただ識のみ』という言葉通り、私たちをこの分別をなす『意識』の働きに目を向けるよう促しているんだ。そうして、『識』という心の営み。この構造を深く知った時に、世界観が着実に変わってゆく。今日の話で言えば『意識の分別によって作られる世界』だね。今、自らの分別によって『世界』も『自分』も、あらゆる存在を作っているんだ。このことをまさに『自覚』できるんだよ。これが『ただ識によって作られる世界』すなわち『唯識』の世界観なんだ。」

しのぶは少し考え込んで、「なんとなく…分かります。今のこのマスターとの会話も、さっきまでの大学で過ごした世界も、これから家に帰って過ごす世界も、確かに全部、分別の世界と言えそうです。」と呟いた。彼女の目は好奇心で満ちていて、「もっと知りたい!」という思いが滲み出ていた。

結び

しのぶはコーヒーを飲み干し、満足げに言った。「今日は本当に勉強になりました。『唯識』ってこんなに深い意味があるなんて思わなかったです。また来てもいいですか? もっとお話聞きたいです!」

マスターは優しく微笑んで、「もちろん、いつでも歓迎するよ。君のような好奇心旺盛な若者と話すのは、私にとっても楽しみだ。」

しのぶはカフェを後にした。外はすっかり日が暮れ、京都の町は夜の静けさに包まれていた。彼女の心には、新たな視点と、これからの学びへの期待が満ちていた。